扉を内側に取り付ける場合は、扉側を切り込みますが、切り込みの位置を実際に丁番を置いて印を付けます。

ここでは端材を使って実演していますが、実際には大きな扉の場合は下の方を固定して作業を行って下さい。

漢字をそのまま読むと丁番と蝶番は、どちらも「ちょうばん」と読みそうですが、丁番はちょうばん、蝶番はちょうつがいと読みます。

蝶番の語源は「蝶の番(つがい)」であり、その形状を、とまっている雄蝶と雌蝶のカップルに見立てたものである。古文書の和歌などに「てふつがひ」として出てくるので、古くから使われた日本語と思われる。

蝶番(ちょうつがい)を「ちょうばん」と呼び、当て字「丁番」を用いるようになった時期は明確ではないが、現代ではむしろ、こちらが主流となっている。

引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%9D%B6%E7%95%AA

sponsored link

丁番を取り付ける時に綺麗に収めるためには丁番の厚みの分を彫り込んで取り付けるのが一番収まりが良く、密閉度が高く見た目にも綺麗です。

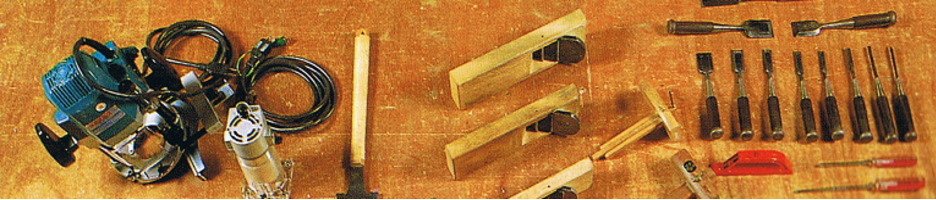

大工さんなどはノミを上手に使うので切り欠きも綺麗で正確に彫れますが、素人の人にとっては敷居が高いので彫り込み無しで取り付けると隙間ができたり、外付けになったりと見た目にも綺麗ではありません。そこで今回は電動工具のトリマを使って彫り込みを行う方法を紹介します。

扉を内側に取り付ける場合は、扉側を切り込みますが、切り込みの位置を実際に丁番を置いて印を付けます。

ここでは端材を使って実演していますが、実際には大きな扉の場合は下の方を固定して作業を行って下さい。

30mm程度の角材をトリマが安定するように両サイドに取り付けます。

3枚の板を同時にクランプで固定すると作業がやり易いと思います。

トリマのビットからベースの端までの寸法を測り、丁番の端からその寸法分を両側に線を引く。

私が使っているトリマはマキタのM371トリマで、ストレートビットの8ミリを付けた場合、ベースからの寸法は40mmでした。

マーキングした外側にストッパーの板をボンドを使って接着し尚且つビスで固定する。

両サイドにストッパーの板を取り付けた状態です。

画像の真ん中の線の中を切り欠く予定です。

丁番を二枚重ね、厚みを測ります。

二枚の板が平行になっている状態で測ります。この場合は4mmでした。

ストッパーにベースをぴたりと沿わせて、慎重に切り始める。

真ん中の材料の端、三枚目の中心あたりまで切除し、反対側も同じ要領で切除する。

真ん中の板の中心部分(丁番が入る場所)をトリマを前後させて切り欠く。

治具を外した状態。下は切り欠いた材料(扉側)

切り欠いた場所に丁番を置いて深さを確認する。

もしこの時に深さが足りない場合は、再度治具を取り付け調整する。

実際に丁番を取り付けて見ると、全く隙間が無い状態で取り付けられました。

今回64mmの丁番を取り付ける為に治具を作りましたが、50mm用も準備してみました。

ビットのサイズによってストッパーの位置が違うのでビットサイズも記入して保管することにしました。